專家講壇系列之二:行知文化與育才文化

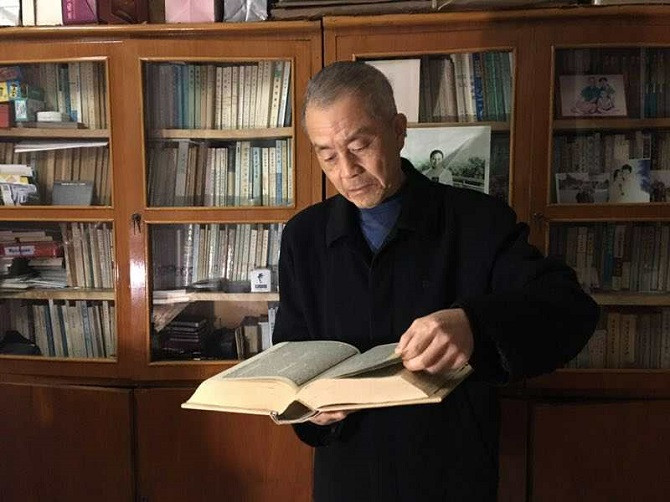

集團專家李世莊近照

李世莊,四川宜賓人,曾當知青務農;進廠做工;到學校教書。1978年起,再上學讀書,回校任教并參與管理;又到政府、黨委、地區人大、市教育局做行政事務。2010年始,加入云南育才教育集團專家組。

1939年7月20日,是陶行知先生的合川育才學校誕生的日子,中國近代教育史把這一天和育才一道鐫刻在了歷史的豐碑上。

陶先生在《育才學校創辦旨趣》中說到,有個印象在他腦子里各個獨立存在了很久。其一、“在普及教育運動實踐中,常常發現老百姓中有許多窮苦孩子有特殊才能,因為沒有得到培養的機會枯萎了”;其二、在漢口看到難童中也有一些有特殊才能的小孩,其中有位癩痢的小朋友,是一位有音樂才能的孩子,很有指揮才能,音樂家一指點,隨即學會;其三、看到不少闊人在難童里挑選干兒子,麻子、癩痢、缺唇不要,不管才能如何,只要外表俊俏者,而且當著孩子的面說,使他們被蒙上難堪的侮辱。后來,陶行知先生把這三個印象凝合起來:不管什么孩子,我們都應加以特殊培養,于是便產生了創辦育才學校的動機。陶先生說:“創辦育才的主要意思在于培養人才之幼苗,使得有特殊才能者的幼苗不至于枯萎,而且能夠發展。”

陶行知教育文集

在山河板蕩、國事蜩螗,中華民族最危急的時刻,陶先生從歐美回國,面對因戰亂而百姓流離,因流亡漂泊而導致大量難童無家可歸,無人收養,無處上學的苦難情景。他在痛心之余,更感到自己的責任和使命,并將這責任和使命感,立即化為擔當與行動。

陶行知先生創辦的合川育才學校舊址(古圣寺)

校址從湖北找到四川,最終選定合川縣草街子鎮鳳凰村一個叫古圣寺的舊廟。于是收納抗戰烈士遺孤,安置保育院的難童和流離失所的兒童,又成了育才辦學的一個重要目的。陶先生在《育才學校綱要草案》中,第一條即表明育才學校“用生活教育之原理與方法,培養難童中之優秀兒童,使之成為抗戰建國之人才”。

陶行知先生創辦的合川育才學校教室舊貌

1994年7月,云南路南民族中學年輕的骨干教師、教務主任郭跨存辭去了公職,白手起家,創辦了石林育才學校。石林育才學校辦學初衷何在?為啥以“育才”命名?石林育才與陶行知先生的育才共同點在哪里?

石林育才學校舊址

1994年8月26日,在石林育才學校第一次師生見面會上,郭跨存校長對學生和家長講了自己的辦學動機,第一條就是為了讓更多的孩子上學,努力推進大眾化、平民化的普及教育;第四條又說到要為老百姓的子女成才搭起平臺。這和陶先生面向最基層的平民大眾推進普及教育,把愛灑向弱勢民眾的平民教育是不是一致的呢?完全是!當云南大學校長王學仁贈送“育才”二字時,郭跨存校長大喜過望,因為這正與他在西南師范大學讀書期間研究陶行知,進而決心實踐其教育思想的愿望完全合拍,于是學校以“育才”命名就是必然的了。

時任云南省委書記令狐安到石林育才學校看望師生

半個多世紀前,陶行知先生在四川合川創辦了育才學校,在那國難當頭的時候,陶先生以大愛精神,以天下事為己任的擔當,以堅忍不拔的毅力為國家、為民族、為苦難的孩子而嘔心瀝血,鑄起一座令人敬仰的教育豐碑。55年以后,郭跨存老師在云南路南創辦了石林育才學校,那是在改革開放發展的年代,郭老師以探索的精神、冒險的拼搏、創新的膽識,為路南的教育注入了活力,為基層的孩子撐起了一片藍天,為奉獻的教師搭建了大展身手的平臺,這是育才人的出發地,是育才人的驕傲。

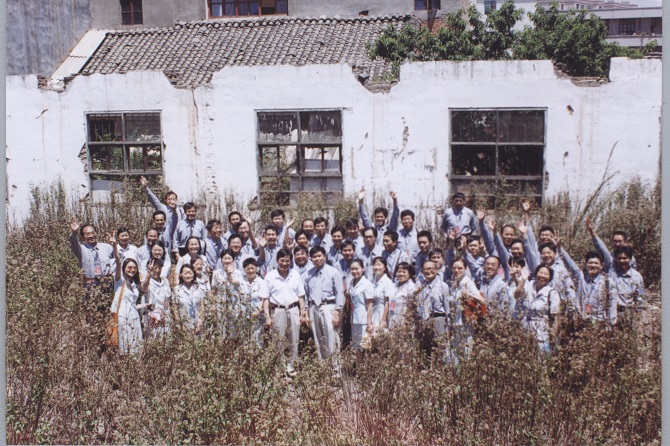

云南育才教育集團部分中層干部重返石林育才學校舊址

學習陶行知教育思想,傳承陶行知精神,弘揚育才文化的歷史使命落在我們云南育才身上了。

陶行知 語錄

1、

(李世莊 整理與撰稿)