專家講壇系列之三:行知文化與育才文化

編者按

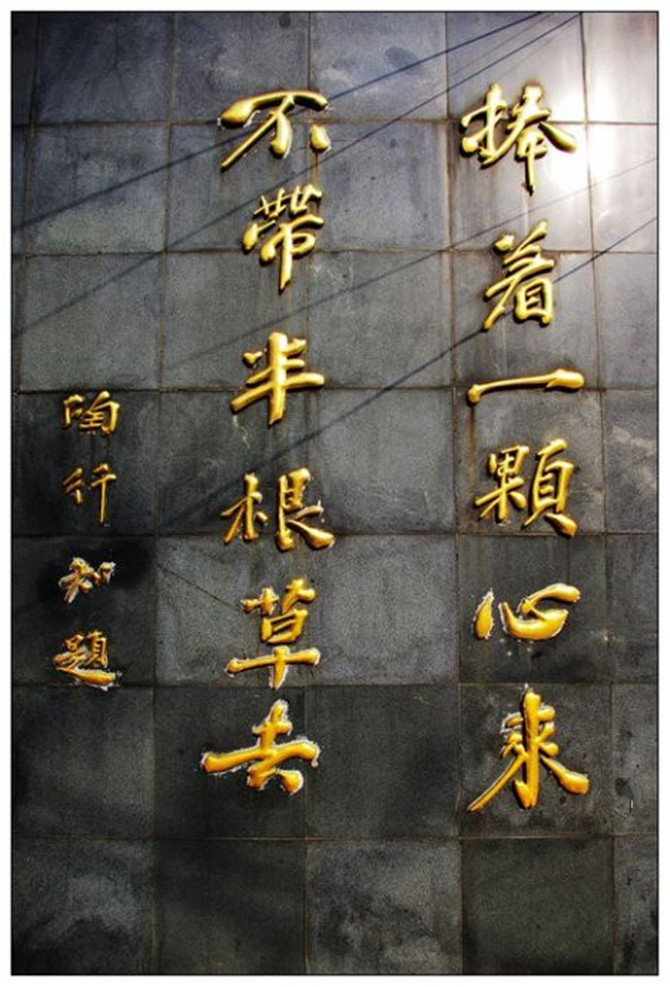

20多年來,云南育才教育集團傾力打造并踐行的育才文化,其理論基礎就是陶行知教育思想。為了保持育才本色,追根溯源,我們已經推出了兩期專家講壇《行知文化與育才文化》,分別從陶行知先生創辦育才學校的背景和思想作了介紹。今天推出的第三期,則側重于介紹陶先生“捧著一顆心來,不帶半根草去”的濟世利民的教育理念。

云南育才為什么在民辦教育競爭白熱化的當下能夠存活并發展壯大?這就是被社會和家長長期評價的“方向正、定位準、步子穩”。試想,如果我們也像在大浪淘沙中被湮滅的一些民辦學校去追逐利益,而不是把“辦真教育,育真人才”放在第一位,云南育才絕不可能走到今天。重溫陶行知先生的教育理念,我們才會時刻提醒自己“人為一大事來,做一大事去”。云南育才教育集團的教師絕大多數是高等師范專業畢業,教書育人是我們最擅長的本領和崇高的志趣,只要我們凝心聚力、志存高遠,人民教育家陶行知先生的偉大人格和光輝思想,一定會在二十一世紀的云南育才發揚光大!

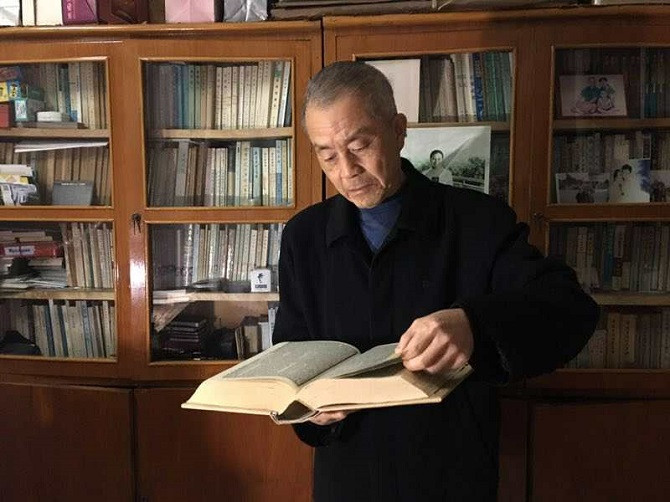

集團專家李世莊近照

李世莊(云南育才教育集團專家)

四川宜賓人,曾當知青務農;進廠做工;到學校教書。1978年起,再上學讀書,回校任教并參與管理;又到政府、黨委、地區人大、市教育局做行政事務。2010年始,加入云南育才教育集團專家組。

陶行知是中國近代教育史上的一座豐碑。

陶行知先生創辦的合川育才學校還不是陶行知教育理想與實踐的全部。如果把陶行知比作一部氣勢恢宏的交響曲,那么育才學校則是其中激越動人的一段樂章;如果把陶行知比作渾厚雄峻、波瀾壯闊的群山,那么育才則是集險峭秀麗于一體的一座高峰。

陶行知8歲入私塾,15歲入崇一教會學校,這個學校成了他從舊知識分子轉變為現代文化人的第一塊跳板。從1909年起,五年的金陵大學學習,他有意識地融會貫通了新舊知識。1914年大學畢業后,他赴美留學,先后在伊利諾大學、哥倫比亞大學學習,在哥倫比亞大學師從杜威、孟祿·克伯屈等教育家研究教育。從此,陶行知把自己的一生奉獻給了中國的教育,奉獻給了貧困的孩子。

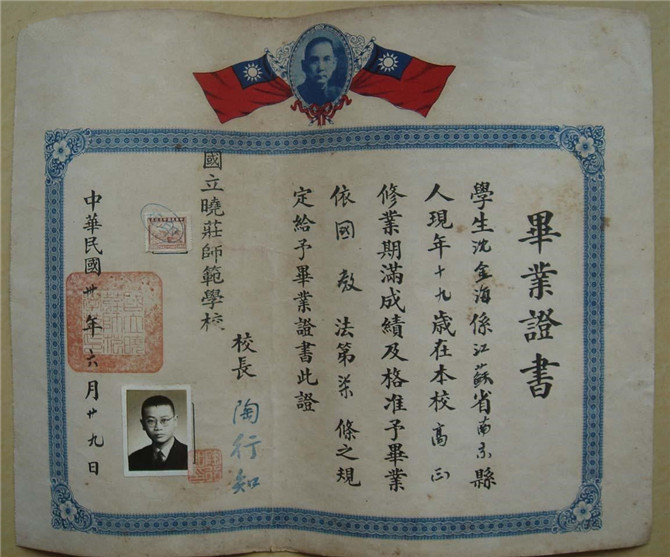

1917年回國后,他歷任南京高等師范學校教授、教務長。以后,先后創辦曉莊師范、鄉村幼稚園、山海工學團、晨更工學團、勞工幼兒園、中華業余學校,創辦合川育才,在重慶創辦社會大學。辦教育的歷程就是陶行知推進平民教育,開展鄉村建設的實踐與探索的歷程。

曉莊師范學校

合川育才學校

陶行知先生還從事大量的社會活動。他做過《申報》總管理處顧問,成立了中國普及教育助成會,主編過《生活教育》半月刊。1936年當選為全國各界救國聯合會執行委員和常務委員;1936年至1938年去布魯塞爾參加世界新教育會議和世界和平大會,并在歐美考察。這些社會活動大多與教育有關。

陶先生讀書,從私塾到哥倫比亞,一路優秀,一路領先,一路拔尖。回國后,作為年輕的洋博士,成為大學教授和教務主任。為了鄉村建設和平民教育,他毫不猶豫地脫下西裝,穿上布鞋,一頭扎進最基層的平民中去,與他們為伍,與他們同呼吸,共命運,為他們鼓與呼,為他們服務。

南京曉莊師范創辦于1927年初,開學典禮當天,陶行知與其他幾位客人就睡在稻草鋪成的地上,旁邊同臥的還有一頭大水牛。牛在吃草,在反芻咀嚼,在噴氣,陶行知在望星空,在思考辦學的問題。天快亮了,牛耕地去了,思考成熟了,人也疲倦了,于是入睡了。

曉莊師范學校畢業證書

陶先生早在崇一學堂讀書時就立下誓言:“我是一個中國人,要為中國做出一些貢獻來。”他的一生是一心追求貢獻,是實踐與行動的一生。

他立誓不做“人上人”,只做“人中人”。他是人民中的一員,而不是高倨民眾之上的勞心食祿者。他說:“我本來是一個中國平民,無奈十幾年的學校生活,漸漸地把我向外國的貴族方向轉移。學校生活對于我的修養固有不可磨滅的益處,但是這種外國的貴族風尚,卻是很大的缺點。好在我的中國性、平民性是很豐富的,我的同事都說我是一個‘最中國的’留學生。經過一番覺悟,我就像河決了堤,向那中國的平民的路上奔流回來了。”

不追求洋化、貴族化,不以洋化、貴族化為榮,而以豐富的平民性為幸,以奔流回平民之路而自豪,這就是陶行知。

陶行知先生的教育名言

“人為一大事來,做一大事去;捧著一顆心來,不帶半根草去”,這是陶行知為祖國、為民眾、為教育奉獻一生的宣言,他用自己的全部心血和生命兌現了自己的承諾。沒有兼濟天下的理想,沒有民胞物與的情懷,沒有先天下憂樂而憂樂的胸襟,是無法達到陶行知先生的境界的。

我們從郭跨存董事長當年創辦的石林育才學校,看到了陶行知的精神和合川育才學校(古圣寺)的風貌。這就是平民化的理念,平民化的教育、平民化的辦學定位,為普通的、弱勢的群體孩子的教育而拼搏、奉獻。這就是我們傳承的育才,這就是我們的育才精神,我們為郭董事長當年的選擇而自豪!

(李世莊 整理與撰稿)