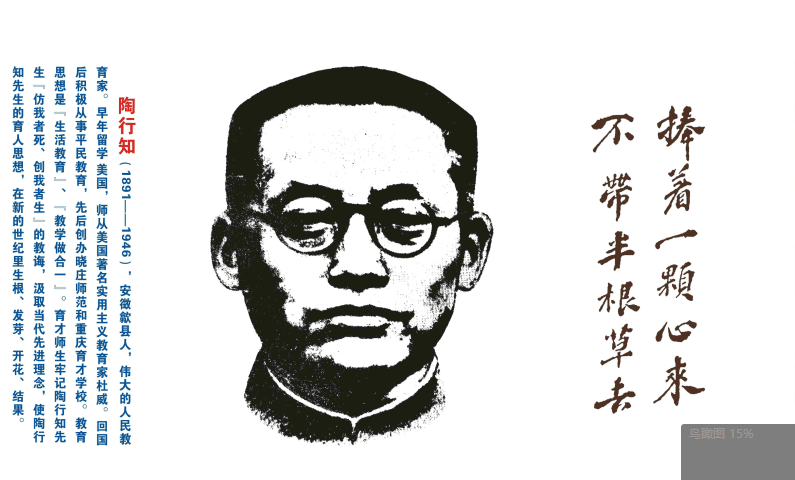

專家講壇系列之五:行知文化與育才文化

編者按:

20多年來,云南育才教育集團傾力打造并踐行的育才文化,其理論基礎就是陶行知教育思想。為了保持育才本色,追根溯源,我們推出了專家講壇《行知文化與育才文化》系列報道,相繼介紹陶行知先生創辦學校的歷史背景和辦學思想。今天推出的是第五期,側重介紹陶先生“生活即教育,學校即社會”的教育思想。

云南育才教育集團推行的學生“五會1000分修煉”素質教育,是陶行知先生“生活即教育,學校即社會”的具體實踐,注重培養學生在日常學習與生活中“會做人、會學習、會生存、會關心、會創新”。云南育才不但繼承了陶行知先生的“生活即教育”的教育思想,而且很好地將這種教育思想加以實踐并發揚光大!

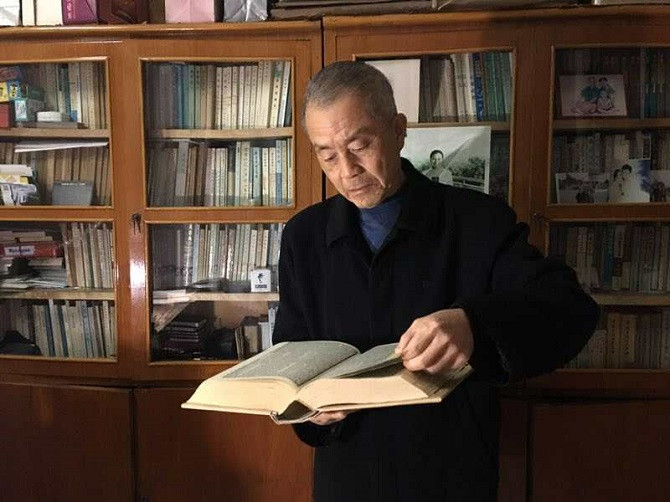

主講:李世莊 (云南育才教育集團專家)

李世莊:四川宜賓人,曾當知青務農;進廠做工;到學校教書。1978年起,再上學讀書,回校任教并參與管理;又到政府、黨委、地區人大、市教育局做行政事務。2010年始,加入云南育才教育集團專家組。

陶行知的教育思想是豐富的。他的豐富的教育思想核心是生活教育論和創造教育的方法。

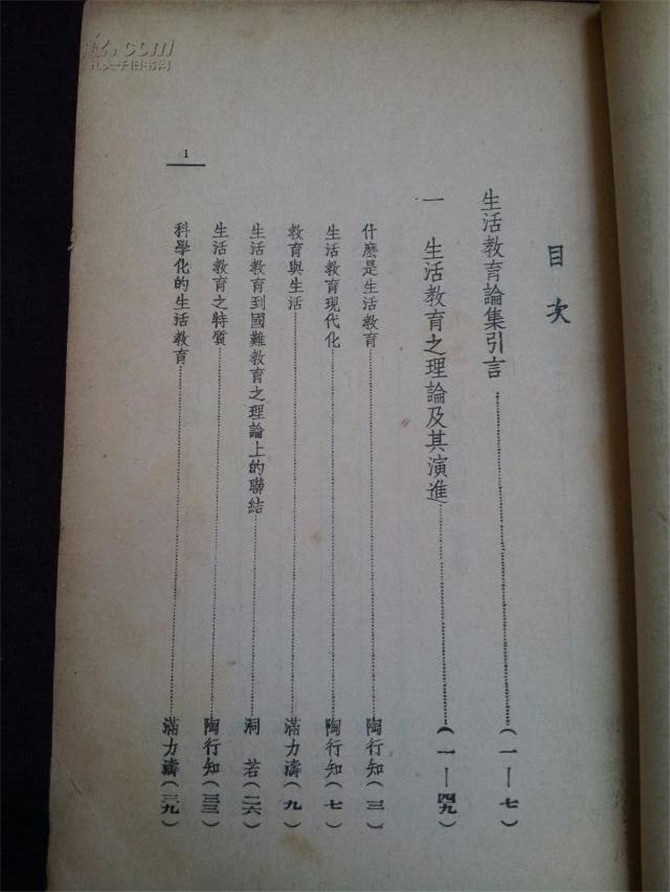

《陶行知論生活教育》

曉莊師范創辦于1927年初,1927年元月10日刊出招生廣告,廣告中對學生報考資格明文規定:“少爺、小姐、小名士、書呆子、文憑迷最好不來。”培養目標提出三條:1、農夫身手;2、科學頭腦;3、改造社會精神。3月11日,學生正式開考,其科目為:1、兩小時國文,題目是:《孟子說“勞心者治人,勞力者治于人”,這句話對嗎?》,《從有人說我們辦試驗鄉村師范是許行之道,對嗎?》,兩題自選一;2、半小時“智慧測驗”;3、五分鐘演說。科目科學,涉及面廣,可以充分發揮獨立思考潛能和主動性。此外,還有勞動考試:上午3小時墾荒施肥,下午3小時修路。曉莊學生李楚材這樣記敘考試:“白粉線一方方劃好,各人手里都拿著山鋤,號笛一響,大家向荒蕪的山上墾荒去。汗從額角上漸漸滲出,于是他把棉衣脫去,依舊不息地墾掘,流著汗,汗發出水蒸氣……不一會鋤柄上有紅色粘著……原來是薄脆的手皮里所浸出的鮮血呀!血,不管,要做一件事,要使一件事做得好,總要流汗,總要流血。”

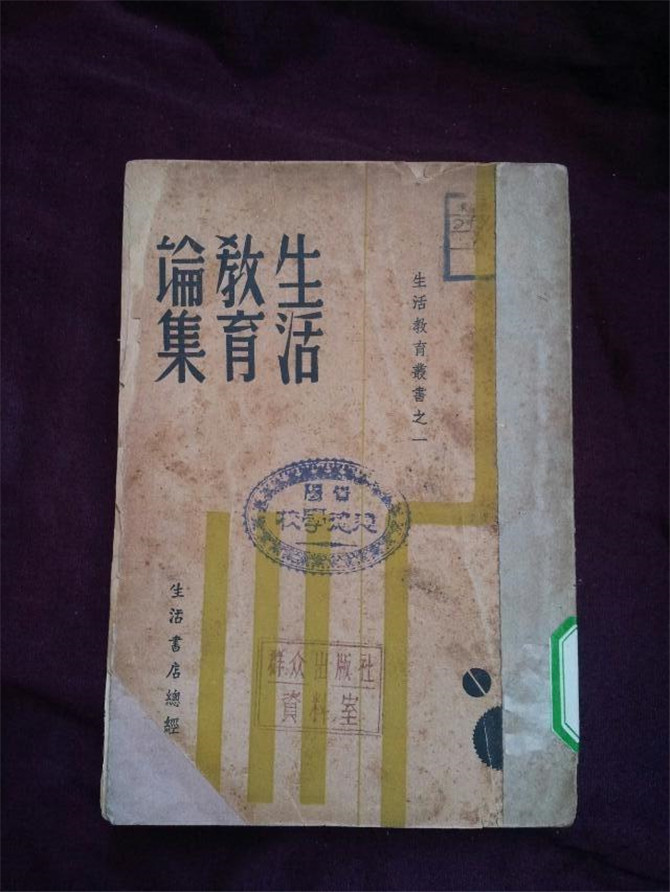

民國時期出版的《生活教育論集》

在合川育才學校,陶行知先生對學生提出“初級十六常能”:1、會當書記(寫卷宗、信、記錄);2、說國語(講解、演說);3、會參會(發言、提議、選舉、作主席);4、應對進退;5、做小先生(幫工友、同學、農友);6、管賬(個人、集體、報賬、出納、會計);7、管圖書(編目、曬書、修補、陳列、借書);8、查字典;9、做飯菜;10、洗、補衣服;11、種園(菜、花、樹);12、會布置(裝飾、陳列、粉刷、灑掃);13、修理(木工、竹器、泥工、油漆);14、游泳;15、急救;16唱歌(獨唱、合唱)。又進一步要求“高級七常能”:開汽車、打字、速記、接電、翻譯、臨時演講、領導工作。

陶行知于1939年創辦并題字的育才學校

曉莊師范和合川育才學校這些要求和做法,就是陶行知先生教育思想的具體、直觀、生動、形象地體現。

生活即教育,社會即學校,教學做合一,這是大家耳熟能詳的。這就是陶行知生活教育理論的三個基本觀點。

陶行知先生的老師,近代美國著名的教育家杜威有兩句名言:“教育即生活,學校即社會”,陶先生卻把杜威的兩句名言翻了半個跟斗,變成“生活即教育,社會即學校”。他在《從生活教育論發凡》等文中有具體的論述。

1915年,陶行知入哥倫比亞大學攻讀教育時,與導師合影

杜威認為“學校本身是一種社會生活,具有社會生活的全部含義”,學校是“一個雛形的社會”,要使教育收效,便要把龐大復雜的社會環境濃縮在校內,同時要注意兒童的身體、心理發展,分別兒童不同的生活,把教育納入兒童生活中。陶先生認為,學校即社會,把社會生活搬進學校,學校的空間并沒有擴大,實際與社會生活脫節,見識的、所學的太少,因此主張“社會即學校”,“把籠中的小鳥放到天空中去,使它能任意翱翔,是要把學校的一切伸張到大自然里去”。同時教育與生活密不可分,而生活是教育的中心,生活中含有教育,教育改造生活,生活決定教育,“生活教育是以生活為中心之教育”,“生活與教育是一個東西,不是兩個東西”,“生活即教育,是生活便是教育,不是生活便不是教育”。

近代美國著名的教育家杜威

陶先生認為:“教學做合一不是別的,是生活法,是現實生活教育之方法。”他說教學做合一的涵義是:“教的方法根據學的方法,學的方法根據做的方法。事怎樣做便怎樣學,怎樣學便怎樣教。教與學都以做為中心。”他說“做”有三種特征:1、行動;2、思想;3、新價值之產生。一面行,一面想,必然產生新價值。

曉莊的入學考試,育才的二十三項初高級常能,都是根據陶行知先生的生活教育理論設計的,其特點就是貼近社會,融匯生活,注重實踐,在“做”字上落實。

杜威的“教育即生活,學校即社會”把立足點放在學校。陶行知的“生活即教育,學校即社會”則強調生活與實踐。學校是開放的,面向社會,擴大了學生活動的空間,讓學生在實踐中鍛煉,在生活中陶冶,在社會中成長。考察我們現在的教育,似乎離陶先生的主張更遠,離杜威反倒還稍近一些。

云南育才教育集團《學生五會修煉操作讀本》

云南育才教育集團推行的學生“會做人、會學習、會生存、會關心、會創新”的“五會1000分修煉”,就是陶先生“教學做合一”的具體實踐。“教與學都以‘做’為中心”,學生進入社會,每個人都是生活的實踐者,都要“做”各種事業。“五會1000分修煉”關注的就是學生學習的習慣、思考的意識、合作的態度、創造的精神,最終落腳在“做”的能力和成效上。從某種意義上說,“五會1000分修煉”也是圍繞“生活即教育”來做的。

陶行知 語錄

1、教學做是一件事,不是三件事。我們要在做上教,在做上學。不在做上用功夫,教固不成為教,學也不成為學。

2、生活、工作、學習倘使都能自動,則教育之收效定能事半功倍。所以我們特別注意自動力之培養,使它關注于全部的生活工作學習之中。自動是自覺的行動,而不是自發的行動。自覺的行動,需要適當的培養而后可以實現。

3、要把教育和知識變成空氣一樣,彌漫于宇宙,洗蕩于乾坤,普及眾生,人人有得呼吸。

4、我們要活的書,不要死的書;要真的書,不要假的書;要動的書,不要靜的書;要用的書,不要讀的書。總起來說,我們要以生活為中心的教學做指導,不要以文字為中心的教科書。

(李世莊 整理與撰稿)